Lehrstuhl-Blog des Lehrstuhls für Praktische Theologie

Uni meets Predigerseminar – 2. Auflage

16. und 17. Januar 2026

veröffentlicht am 23.01.2026, von Katharina Lottes und Niklas Henning

Gemeinsam mit dem Prediger- und Studienseminar der Nordkirche veranstaltete die Praktische Theologie unter dem Motto » Tüfteln, träumen, loslassen – der Pfarrberuf heute « vom 16.–17. Januar 2026 eine Exkursion ins winterliche Ratzeburg – schon in zweiter Auflage! Greifswalder Studierende aus dem Pfarramts- und dem Lehramtsstudiengang waren mit dem Unibus angereist. Auf der Dominsel stießen noch weitere Teilnehmer:innen aus Hamburg und Leipzig dazu und wurden bereits von Dr. Emilia Handke (Direktorin des Predigerseminars) und Julia Ahmed (Nachwuchsförderung und Studierendenbegleitung) erwartet.

Nach einem ersten Kennenlernen und Stärkung haben wir – und das kann wahrlich als Erlebnis bezeichnet werden – eine ebenso kenntnisreiche wie kurzweilige Führung rund um den in der Januardämmerung versinkenden Dom erlebt, die uns die Geschichte und Besonderheiten der Dominsel und Ratzeburgs nahebrachte und mit einer Andacht im Kreuzgang schloss. Am Kaminfeuer war dann am Abend auch wirklich Zeit zum Träumen und Tüfteln, für Austausch rund um die Zukunft von Kirche und Pfarrberuf.

Der nächste Vormittag stand dann ganz im Zeichen des Vikariats, denn einige Exkursionsteilnehmer:innen wollten die Chance nutzen und ihre zukünftige Arbeitgeberin Nordkirche und den Ausbildungsort kennenlernen. Emilia Handke und Julia Ahmed beantworteten Fragen aus erster Hand und stellten das neue Seminarkonzept vor. Bei einem Spaziergang am Seeufer konnten wir auch persönlich ins Gespräch kommen. Und dann ging es auch schon zurück, denn der Theoball in Greifswald wartete.

Danke Emilia Handke, Julia Ahmed und Tobias Braune-Krickau für Vorbereitung und Leitung dieses besonderen Ausfluges!

P.S.: Ein Teilnehmer hat es bei eisigen Temperaturen doch tatsächlich noch vor dem Frühstück in den See geschafft. Hut ab!

Weihnachtsfeier des Lehrstuhls für Praktische Theologie (oder auch: Die Evangelische Fakultät vermisst ihren Papst!)

15. Dezember 2025

veröffentlicht am 21.01.2026, von Jakob Gosda

Der Lehrstuhl für Praktische Theologie traf sich samt Anhang in Form von Kindern und Partner:innen zur gemeinsamen Weihnachtsfeier in der Rudi (liebevoller Name für das Gebäude in der Rudolf-Petershagen Allee 1).

Eröffnet wurde die Feier durch ein herrliches Mitbringbüffet, das mit diversen Salaten, selbstgemachten Hummus, bezaubernden Waffeln und viele anderen Leckerbissen lockte. Im Anschluss wurde die legendäre Tradition des PT-Schrottwichtelns durchgeführt. Dabei bestimmte ein Würfel die Verteilung der Geschenke, bis alle mit ihrem Geschenk am Ende mehr oder weniger zufrieden waren. Besonders ansehnlich waren eine fischförmige Karaffe, eine Box voller Sticker oder das Grundgesetz in Taschenbuchausgabe. Hier tauchte auch zum ersten Mal der Papst auf: abgedruckt auf einer Grußkarte, die zu einem verschenkten Brettspiel gehörte.

Als nächstes folgte eine Runde Lieder-Raten, angeleitet von Karoline Ritter: Alle hatten anonym ein Lied zu einer Playlist hinzugefügt und eine Geschichte zu dem Lied geschrieben. Nun mussten alle Anwesenden raten, zu wem das Lied samt Geschichte gehörte. Angespielt wurden dabei z.B. Hits des Hip-Hoppers Danger Dan; der u.a. aus der Veltins-Arena in Gelsenkirchen bekannten Taylor Swift oder der legendären Style-Ikone Alexander Marcus.

Zum Abschluss des musikalischen Teil des Abends gab Niklas Henning ein Stück auf seiner Gitarre zum Besten.

Die Festgemeinschaft war inzwischen leicht müde und freudentrunken, als ein letzter Programmpunkt alle Anwesenden nochmals zu größter Konzentration herausforderte: So leitete Jakob Gosda das Spiel „Wer spinnt, gewinnt!“ an. Eine Person musste dabei ein verrücktes Foto beschreiben, das auf einem Bildschirm angezeigt wurde, den die andere Person nicht sehen konnte. Wurde tatsächlich ein verrücktes Foto beschrieben – oder hatte die Person nur gesponnen und sich alles ausgedacht?

Nach Ende des offiziellen Programms wartete noch ein besonderes Highlight. Die Rudi wurde weiter verschönert: Links von der Schleiermacher-Büste wurde ein Bild von Karl Barth aufgestellt, rechts davon – zwischen zwei elektrischen Rossmann-Kerzen – die Grußkarte mit dem Bild des Papstes. Wahrlich gelebte Ökumene!

Nun könnte diese schöne Weihnachtsgeschichte am Ende angelangt sein. Doch im neuen Jahr folgte der Schock: Während Barth und Schleiermacher nach wie vor ein in herrlich anregender Spannung nebeneinander thronten, war der Papst verschwunden! War er entführt worden? Hatte ihn die geballte Kombination reformierter Theologen zu seiner Rechten verschüchtert?

Seitdem ist die Evangelische Fakultät auf der Suche nach ihrem Papst. Hinweise, die zu seinem Auffinden führen, werden mit himmlischen Lohn entgolten. Alternative Papstdarstellungen werden ebenfalls dankend entgegengenommen.

Viva Vox! Workshop zu Stimme und Stimmen im Gottesdienst

11. Oktober 2025

veröffentlicht am 22.10.2025, von Natascha Gillenberg

Die menschliche Stimme als körperliches Geschehen und als theologisches Bild: Das war das Thema des Workshops unter Leitung von Lars-Robin Schulz, Theologe und Sprechwissenschaftler am Evangelischen Zentrum für Gottesdienst- und Predigtkultur in Wittenberg, der am 11. Oktober 2025 mit Studierenden und Promovierenden der Theologie stattfand.

Die zentrale Erkenntnis des Workshops: Stimme entsteht im ganzen Körper – nicht bloß im Hals. Mit Lockerungs- und Atemübungen wurde deutlich, wie Atem, Schultern, Füße und sogar Ellbogen den Stimmklang beeinflussen. Auch die innere und körperliche Haltung wurde thematisiert.

Ein Schwerpunkt des Workshops lag auf der praktischen Anwendung beim Vortrag biblischer Texte. Es ging darum, wie Zusagen nicht nur vorgelesen, sondern dem Gegenüber wirklich zugesprochen werden können. In Kleingruppen wurden Formulierungen für Fürbitten ausprobiert und eine Psalmcollage eingeübt. Zum Abschluss wurden die Übungen und Texte unter den besonderen akustischen Bedingungen des Doms erprobt. Die dort gewonnenen Eindrücke und Impulse flossen unmittelbar in die Gestaltung des Semestereröffnungsgottesdienstes am folgenden Abend ein.

Vortrag beim Doktorandenforum der Studienstiftung des Deutschen Volkes

3. Oktober 2025

veröffentlicht am 17.10.2025, von Niklas Henning

Am Wochenende 2.–5. Oktober fand das Promovierendenforum der Studienstiftung des Deutschen Volkes in Bielefeld statt. Insgesamt fast 100 Promovierende aller Fachbereiche kamen zusammen und das Programm war reicht gespickt mit Vorträgen, Workshops, Freiräumen zum Netzwerken. Höhepunkt der Veranstaltung war ein ScienceSlam im Theaterlabor Bielefeld anlässlich des 100jährigen Bestehens der Studienstiftung.

Der Fachbereich Theologie wurde mit einem Poster und zwei Vorträgen vertreten durch drei Promovierende aus Kiel, Münster, Frankfurt und mir selbst aus Greifswald. Mit einem Vortrag unter dem Titel »Christentum als Lebensform – Begriffliche Klärungen für eine Empirie des christlichen Alltags« stellte ich aktuelle Forschungsergebnisse aus meinem Promotionsprojekt vor und mich den Fragen von etwa 20 Kommiliton:innen.

Wie schon beim Promovierendenforum 2024 in Nürnberg bot ich auch in Bielefeld vor dem Frühstück eine ökumenische, geistliche Andacht an. Auch dieses Mal wurde sie gut angenommen und war, zusammen mit dem Promotionsthema, für meine Kommiliton:innen ein Anlass, um mit uns Theolog:innen über theologische Themen ins Gespräch zu kommen – egal, ob nun ein eigener thematischer oder lebensgeschichtlicher Bezug zu Religion und Glaube vorhanden war oder schlichtes Interesse.

Doktorandenkolloquium im Herbst 2025 auf Hiddensee

26.-29. September 2025

veröffentlicht am 10.10.2025, von Niklas Henning

Regelmäßig einmal gegen Ende der vorlesungsfreien Zeit verwandelt sich die Biologische Station der Universität Greifswald auf der Insel Hiddensee in einen summenden Bienenstock. Mitarbeiter:innen und Assoziierte des Lehrstuhls für Praktische Theologie kommen zusammen, um sich gegenseitig den aktuellen Stand ihrer laufenden Promotionsprojekte, Habilitations- und Buchvorhaben vorzustellen, darüber ins Gespräch zu kommen und kollegial zu beraten.

Durch Zuwachs am Lehrstuhl – herzlich willkommen, Jakob Gosda – ist die Gruppe mittlerweile so groß, dass drei Tage nicht mehr reichten. Bei bestem Herbstwetter verbrachten wir also ein verlängertes Wochenende miteinander, vertieften uns in Projekte, die sich von ersten Ideen für ein Promotionsvorhaben über aktuelle Zwischenstände bis hin zu einem Habilitationsprojekt erstreckten. Das geschah bei 90minütigen, konzentrierten Gesprächsrunden, aber auch bei allerlei Gesprächen zwischen Tür und Angel oder auf einer Wanderung zum nördlichen Leuchtturm, durch malerische Wiesen und Hügel. Für die gemeinsame Lektüre wurde dieses Mal „Vom Verschwinden der Rituale“ des Philosophen Byung-Chul Han ausgewählt.

Da wir über den Sonntag hinweg auf der Insel blieben, ergaben sich auch ein Besuch des Erntedankgottesdienstes und ein anschließendes, erkenntnisreiches Gespräch mit dem Inselpastor Dr. Konrad Glöckner. Die letzte Nacht schließlich war so sternenklar, dass wir spontan eine Nachtwanderung machten, wieder zum Leuchtturm, der uns mit erhaben tastenden Strahlen einwickelte, wirklich ein atmosphärischer Moment.

Kirche im säkularen Raum: Karel Šimr zu Gast in Greifswald

18. Juni 2025

veröffentlicht am 22.10.2025, von Natascha Gillenberg

Was bleibt von Religion, wenn Kirchgang und Konfession kaum noch eine Rolle spielen? Am 18. Juni 2025 sprach Karel Šimr, evangelischer Pfarrer und Professor aus České Budějovice, an der Universität Greifswald – und nahm die Zuhörenden mit in eine der säkularsten Gesellschaften Europas: Tschechien.

Šimr zeichnete ein eindrückliches Bild der aktuellen religionskulturellen Lage seines Landes: Mehr als 70 Prozent der Tschech:innen ordnen sich keiner Religion zu, nur 21 Prozent gehören der römisch-katholischen und vier Prozent einer protestantischen Kirche an. Gerade einmal drei Prozent besuchen regelmäßig den Sonntagsgottesdienst. Die Ursachen dafür reichen weit zurück: Historische Ereignisse wie die Hussitenbewegung, die Rekatholisierung nach dem Dreißigjährigen Krieg und nationale Emanzipationsprozesse prägen die religiöse Zurückhaltung bis heute; Austrittswellen im 20. Jahrhundert taten ein Übriges.

Trotz dieser Distanz zur Kirche bleibt spirituelles Interesse lebendig – oft jedoch außerhalb kirchlicher Räume. Šimr spricht von einer „schüchternen Frömmigkeit“, ein Begriff, den er von Tomáš Halík übernimmt: Weniger in festen Gemeindestrukturen, sondern als stille Präsenz im Alltag oder an besonderen Orten wie Krankenhäusern und im Militär. Vor allem hier, so Šimr, kann eine "Seelsorge der Anwesenheit" wirken – geprägt von Präsenz und Beziehung, offen und zuhörend. Im Rückgriff auf Bonhoeffer fragte Šimr, wie diakonische und kerygmatische Seelsorge im säkularen Umfeld miteinander verknüpft werden können, ohne das Spannungsverhältnis aufzulösen.

Šimr berichtete auch von seinen Erfahrungen an tschechischen theologischen Fakultäten: Nur ein kleiner Teil der Studierenden strebt ein kirchliches Amt an, viele kommen aus sozialen oder pädagogischen Berufsfeldern. Entsprechend ist die theologische Ausbildung interdisziplinär und stark gesellschaftlich ausgerichtet. Kirche im säkularen Raum, so Šimrs Fazit, benötigt neue Formen – zwischen Zentrum und Peripherie, Hören und Verkünden. Gerade wo kirchliche Praxis nicht mehr selbstverständlich ist, entstehen Chancen für eine Seelsorge, die leise, zugewandt und präsent bleibt.

Musik. Kirche. Macht. Popularmusik und Gewaltsensibilität im Gottesdienst

12. Juni 2025

veröffentlicht am 22.10.2025, von Natascha Gillenberg

Im Rahmen des Homiletisch-Liturgischen Seminars fand am 12. Juni ein Vortragsabend im Evangelischen Studienhaus statt. Dabei ging es im Semester immer auch um Fragen der Macht, Gewalt und Traumasensibilität in Predigt und Gottesdienst. Der – auch musikalische – Vortrag des Berliner Songwriters und Kirchenmusikers Mitch Schlüter brachte einen besonderen Schwerpunkt ein: Er analysierte die Rolle von populärer Musik im Gottesdienst.

Während diese in klassischen evangelischen Gottesdiensten nur punktuell präsent ist, prägt sie landeskirchlich-pietistische und freikirchliche Kontexte oft wesentlich. Viele gerade junge Menschen hören, singen und erleben sie auch abseits von Gottesdiensten als wichtigen Bestandteil ihrer persönlichen Spiritualität und ihres Glaubens. Sie beeinflusst damit, wie Theologie und Gottesverständnis individuell und gemeinschaftlich Gestalt annimmt.

So werden beispielsweise über Hillsong Music und Vineyard Music bzw. Vineyard Records eigene Musiklabels betrieben, die für Lobpreis- und Anbetungsmusik bekannt sind. Sie prägen weltweit einen eigenen Stil christlicher Popularmusik, sind global vernetzt und bieten über die Musik hinaus auch Konferenzen und Schulungsmaterial an.

An diesen und anderen Beispielen regte Schlüter das kritische Nachdenken an: Welche theologischen Themen und Sprachbilder tauchen in den Songtexten auf? Wie und mit welcher Absicht wird mit dem Einsatz von Musik ein Gottesdienst und Emotionalität gestaltet? Welche Gottesbilder und Glaubensideale werden damit geprägt, und wie hängen Strukturen der dahinterstehenden Musikbranche und Fragen von Machtmissbrauch zusammen?

An konkreten Beispielen wurde deutlich, wie wichtig eine verantwortungsvolle Auswahl und Reflexion von Musik im Gottesdienst ist, etwa bei der Diskussion um das katholische Lied „Laudato si“: Obwohl es als Teil des neuen geistlichen Liedguts in vielen Gemeinden beliebt ist, wird es vielerorts oft nicht mehr gesungen, da Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen den Komponisten laut wurden.

So stellt sich die Frage, wie Musik einerseits spirituelle Vielfalt und Identifikation ermöglichen kann, andererseits aber kritisch und sensibel gegenüber Risiken von Manipulation und Machtmissbrauch bleibt. Worauf können Kirchengemeinden und Pfarrer:innen achten im Umgang mit Popularmusik? Schlüter regte dazu an, Vielfalt zu fördern, Songtexte bewusst zu prüfen und Gottesbilder nicht auf eine sprachliche und musikalische Spielart zu reduzieren.

Spiritualität zwischen Halt und Haltung – Magdeburger Pfarrkonvent

1. und 2. April 2025

veröffentlicht am 22.10.2025, von Natascha Gillenberg

Der Magdeburger Pfarrkonvent tagte im April auf Usedom, ganz in der Nähe von Greifswald, und widmete sich unter der Leitung von Natascha Gillenberg - angefragt über die Theologische Fakultät - dem vielschichtigen Thema Spiritualität. Im Mittelpunkt standen die Aspekte "Halt finden – Halt geben – Haltung zeigen", die über Impulse und Austausch beleuchtet wurden.

In der gemeinsamen Erkundung wurde deutlich, wie vielschichtig die Glaubenspraktiken und Erfahrungen in der Runde von Pfarrer:innen, Gemeindepädagog:innen und Kirchenmusiker:innen tatsächlich sind. Thematische Schwerpunkte waren Kontemplation, das "hörende Herz" und die Erfahrung von Resonanz, auch in ihrer Bedeutung für Demokratie. Ebenso diskutierte die Gruppe die Rolle kirchlicher Räume und Rituale angesichts von Gewalt und Verletzlichkeit. Grenzen und Körperwahrnehmung kamen ebenso zur Sprache wie Übungen zur Wahrnehmung und behutsame, aufeinander hörende Gespräche.

Ein zentrales Thema war das Spannungsfeld zwischen Spiritualität und den Herausforderungen durch wachsende rechtspopulistische Strömungen. Diese Perspektive soll bei einem weiteren nächsten Treffen fortgeführt werden, um gemeinsam nach Wegen für eine widerstandsfähige Spiritualität im aktuellen gesellschaftlichen Klima zu suchen.

Forschung zur Religiösen Rechten in Europa, Russland und den USA

29. Januar 2025

veröffentlicht am 11.11.2025, von Karoline Ritter

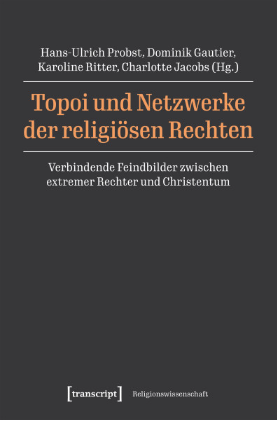

Karoline Ritter, Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an unserem Lehrstuhl, hat einen Sammelband zu „Topoi und Netzwerken der religiösen Rechten“ zusammen mit Hans Probst (Tübingen), Dominik Gautier (Oldenburg) und Charlotte Jacobs (Jena) herausgegeben.

Die Herausgebenden haben darin Beiträge zur religiösen Rechten zusammengebunden, die Entwicklungen u.a. in Russland, Polen, den USA und Deutschland aufzeigen und sich der Relevanz von Religion und Theologie für das Verständnis derselben widmet.

Ritter selbst hat gemeinsam mit Charlotte Jacobs (Jena) einen Beitrag verfasst, der danach fragt, inwiefern die aufgeheizten Debatten um die „Bibel in gerechter Sprache“ und die EKD-Denkschrift zu Familie in antifeministische politische Diskursstrategien eingeordnet werden können, in denen der „Triggerpunkt“ Gender dazu geeignet ist, die sog. bürgerliche Mitte, und so auch evangelisch landeskirchlich geprägte Milieus, nach „rechts“ zu öffnen.

Eine Rezension des Bandes durch Mathis Glatzel (Jena) ist bereits im Online-Feuilleton „feinschwarz“ (8.2.2025), in der Zeitschrift zeitzeichen (11/25) durch Maria Sinnemann und durch Henning Flad (Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus) bei „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“. veröffentlicht. Das Buch ist im transcript Verlag erschienen und im Open Access über diesen Link verfügbar.

Christian Lehnert zu Gast in Greifswald

25. und 26. Januar 2025

veröffentlicht am 28.10.2025, von Katharina Lottes und Mara Wilkening

Für den Greifswalder Universitätsgottesdienst am 26. Januar 2025 konnten wir den Autor und Theologen Dr. h.c. Christian Lehnert als Prediger und Liturgen gewinnen. Im Vorhinein fand ein Workshop unter der Leitung von Christian Lehnert zum Thema „Sprache und Gebet“ statt, bei dem Studierende der Fakultät Gelegenheit hatten sich intensiv mit dem Thema auseinander zu setzen und in praktischen Einheiten eigene Gebete zu formulieren, die auch Eingang in den nachfolgenden Gottesdienst fanden. Zusätzlich dazu konnte auch noch ein Vortrag mit integrierter Lesung ausgewählter Texte in anregender Mischung aus Lyrik und Prosa von Christian Lehnert realisiert werden, der sich eines überraschend großen Interesses von Studierenden, Fakultätsangehörigen und auch Stadtpublikum erfreuen konnte. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Dr. h.c. Christian Lehnert für dieses ertragreiche und spannende Wochenende.

Oberseminar "Mystik und Moderne" auf Hiddensee

28.-31. Juli 2024

veröffentlich am 28.10.2025, von Paula Ihlenfeldt

Das Oberseminar „Mystik und Moderne“ bot zum Auftakt ein besonderes Ritual mit Blick aufs Meer: Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer brachte ihr persönliches Mystik-Fundstück mit an die Steilküste direkt am Doktorandenhaus: Geschichten, Gedichte, Bilder, Steine, Rosenkränze und vieles mehr wurden geteilt, beleuchtet vom Licht der untergehenden Sonne.

Wir waren also angekommen. Nicht nur auf der Insel, nicht nur in der biologischen Forschungsstation dort, sondern auch in einer gänzlich neuen Gruppenkonstellation. Studierende aus Greifswald, Tübingen und München dachten und diskutierten fortan gemeinsam mit Prof. Dr. Tobias Braune-Krickau, Karoline Ritter (beide Greifswald), Dr. Matthias Ruf (Tübingen) und PD Dr. Peter Schüz (München) über Mystik. Neue Gruppenkonstellationen und intensive Debatten verbanden uns nicht nur räumlich, sondern auch inhaltlich: Klassische und moderne Mystiktexte wurden diskutiert – von Hildegard von Bingen und Meister Eckart zu den modernen Mystikern Simone Weil und Dag Hammarskjöld, von Rudolf Otto bis Dorothee Sölle. Doch neben den intensiven Seminareinheiten blieb genügend Zeit, um in den Wellen schwimmen zu gehen und die Insel zu erkunden.

Ein weiterer Höhepunkt bestand in der gemeinsamen Wanderung zum Hiddenseer Leuchtturm. Sehr zur Freude einiger Berlinstämmiger Mitglieder der Reisegruppe gab es in der kleinen Gastwirtschaft auf dem Weg Berliner Weiße. Seminareinheiten zur Mystik im Judentum und in der Kunst endeten in einen weiteren Ausflug am Nachmittag. Ob des schönen Wetters wurde einstimmig beschlossen, den Reader Reader sein zu lassen und gemeinsam Schwimmen zu gehen. Während in den Tagen vorher teilwiese wegen der hohen Wellen gewarnt wurde, war an diesem Tag die Wasseroberfläche spiegelglatt, sodass sich auch weniger Mutige in die Ostsee wagten. Der Abend endete in einem Grillfest bei Sonnenuntergang. Es war auch gleichzeitig der letzte Abend auf Hiddensee – am folgenden Nachmittag sollte es bereits zurück gehen. Nach der Abschlussdiskussion, dem Aufräumen und einem letzten Ausflug zum Strand, ging es mit der Fähre zurück nach Stralsund. Dort trennten sich die Wege – jede und jeder mit eigenen Fundstücken, neuen Fragen und Erinnerungen im Gepäck.