Ausstellungen

INHALT: Ausstellung to go "Neu aufgerollt | virtuelle und analoge Ausstellung "Das gelobte Land der Moderne | Wanderausstellung "Auf der Suche nach dem Heiligen Land" | Ausstellungsbeteiligungen

Ausstellung to go "Neu aufgerollt"

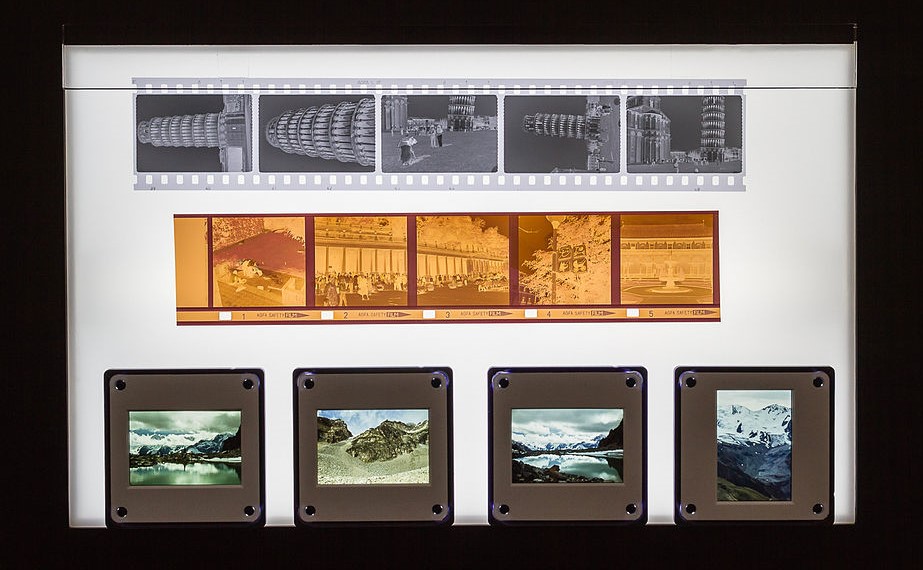

Die Altstadtgassen von Jerusalem, der Strand vor Jaffa, eine Hochzeit in Ramallah: Mit der Ausstellung "Neu aufgerollt" wurden rund 1000 historische Palästina-Negative der Greifswalder Dalman-Sammlung erstmals wieder sichtbar, die der Forschung über Jahrzehnte entzogen waren. In einer Kooperation des Greifswalder Dalman-Instituts mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin dokumentierten und konservierten Studierende der Museumskunde, der Restaurierung und der Theologie 2020/21 gemeinsam diese 100-jährigen Bildzeugnisse.

Die Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit waren vom 3. September bis zum 13. November 2021 – im Rahmen des bundesweiten Themenjahrs „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ – als "Ausstellung to go" in der Stadtbibliothek Greifswald zu sehen: als Info-Station vor Ort, als analoges Booklet zum Mitnehmen und mit vielen weiteren virtuellen Angeboten für unterwegs. Damit werden nicht nur Szenen einer untergegangenen Kulturlandschaft und die frühen Techniken analoger Fotografie wieder lebendig. Die Studierenden gewährten zugleich einen Blick in die Werkstatt: Wie wurden die Negative mit Ziegenhaar und Straußenfeder gereinigt? Wie konnten sie mit Zedernholz und Wasserdampf wieder biegsam gemacht werden?

Booklet und Malbuch für Erwachsene

Virtuelle Vitrine

Eine Ausstellung des Dalman-Instituts an der Theologischen Fakultät der Universität Greifswald, in Kooperation mit der HTW Berlin, in der Stadtbibliothek Greifswald, im Rahmen des bundesweiten Festjahrs "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland", gefördert vom Amt für Bildung, Kultur und Sport der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Virtuelle und analoge Ausstellung "Das gelobte Land der Moderne"

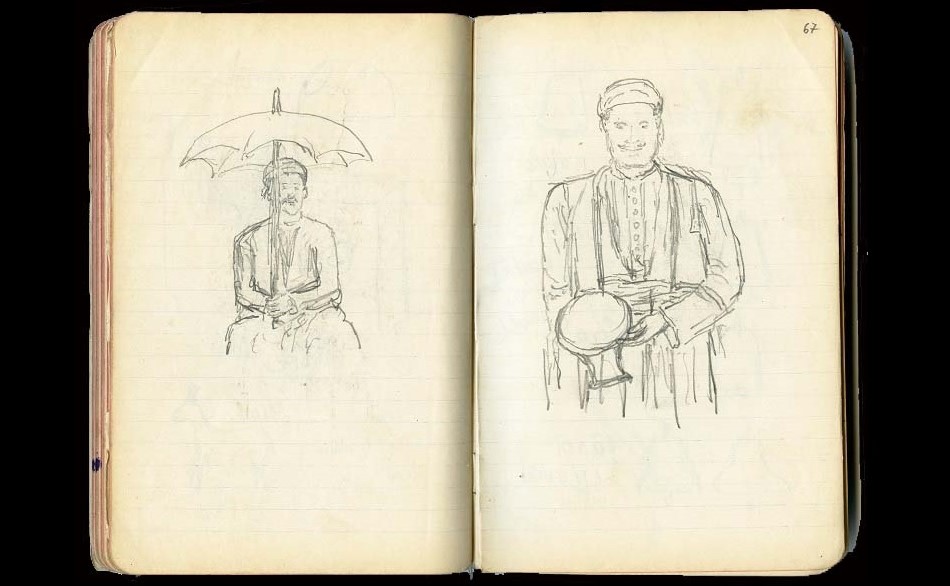

Gustaf Dalman hielt nicht viel von Knipsern. Wenn der deutsche Palästinakundler ab 1899 zwischen Aleppo und Alexandria unterwegs war, ließ er sich Zeit. Er beobachtete, griff zum Notizbuch und zur Kamera: sachlich, stilvoll, immer auf Augenhöhe mit seinem Gegenüber, sei es nun ein Mensch oder ein Klappspaten. Bis zu seinem Tod im Jahr 1941 sammelte Dalman – in der nach ihm benannten Sammlung an der Universität Greifswald – rund 20.000 eigene und fremde Fotografien einer Kulturlandschaft auf dem Sprung zur Moderne.

Dieser europaweit einmalige Bestand wird mit dem Projekt "Das gelobte Land der Moderne" von der Theologin und Kunsthistorikerin Karin Berkemann, Kustodin der Dalman-Sammlung, erstmals umfassend bildwissenschaftlich ausgewertet – und verglichen mit den Aufnahmen deutscher Reisender ab 1948, nach der Gründung des Staates Israel. Manche suchten hier mit der Kamera das Altertümliche, andere die Zeichen einer neuen Zeit. Quer durch die Jahrzehnte fügen sich die Fotografien heute zur vielschichtigen Topografie einer Region, die drei Weltreligionen und ungezählten Kulturgläubigen als heilig gilt.

Einen ersten Blick auf das Projekt bietet die virtuelle Ausstellung, die das Dalman-Institut mit DDB Studio (Deutsche Digitale Bibliothek) umsetzen konnte. 2020 ist das gleichnamigen Buch im Jovis-Verlag erschienen. Zudem wurde eine analoge Ausstellung im Max-Samuel-Haus Rostock gezeigt.

weiter zur virtuellen Ausstellung: https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/dalman

Interview zum Projekt

"Drei Fragen, drei Antworten", Interview geführt durch Hannah Weißbrodt, Universität Greifswald, 24. März 2020

Medieninformation der Universität Greifswald (mit Bilderdownload) zum Thema

Erstellt mit DDB Studio (Deutsche Digitale Bibliothek). Mit den Partnern Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg Greifswald, Max-Samuel-Haus Rostock und WDR Digit. Mit freundlicher Unterstützung von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, der Sparkasse Vorpommern und der Universität Greifswald.

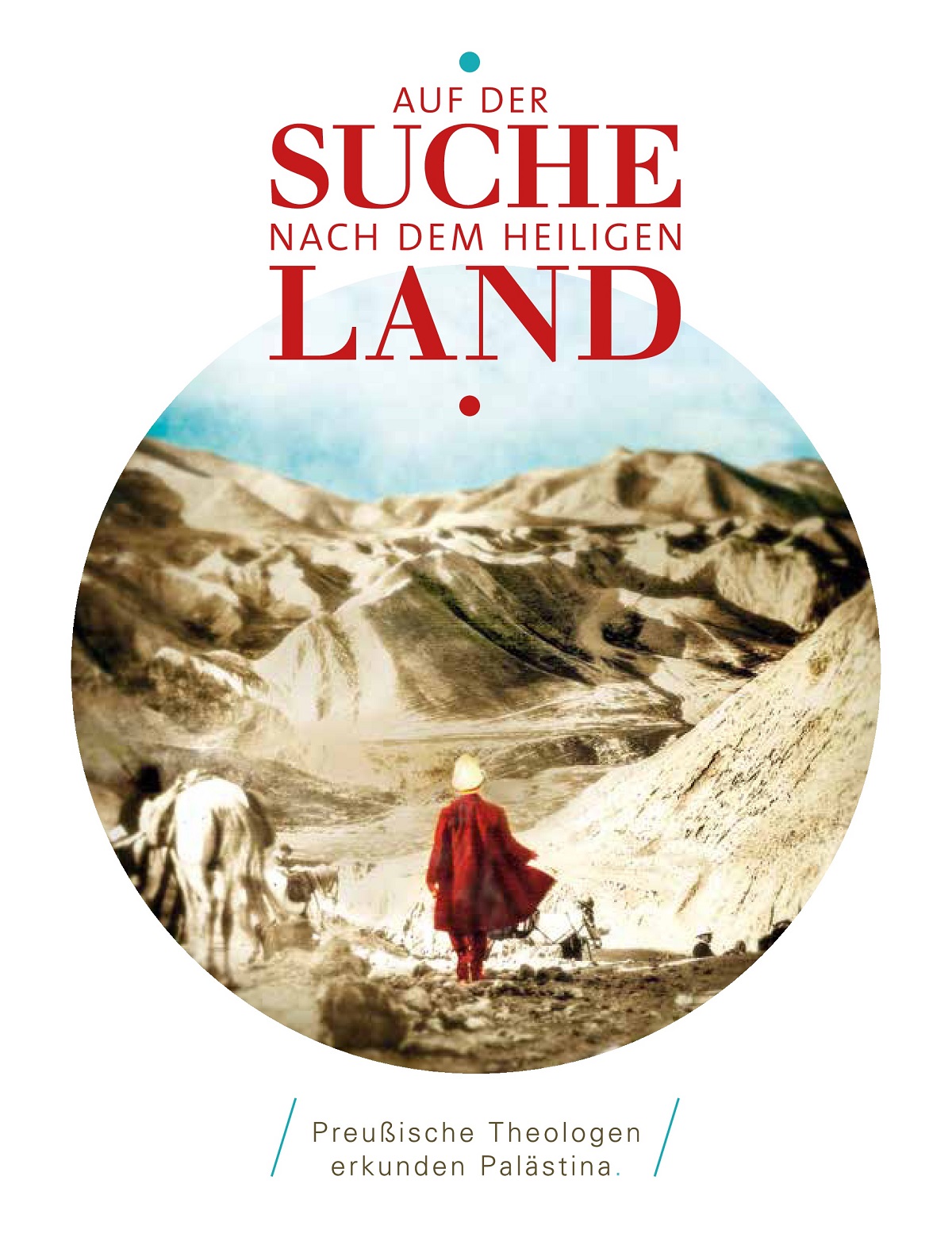

Wanderausstellung "Auf der Suche nach dem Heiligen Land"

Am 9. Januar 2015 wurde die Wanderausstellung des Gustaf-Dalman-Instituts im Greifswalder Dom eröffnet. Die Präsentation "Auf der Suche nach dem Heiligen Land" zeigte - mit 15 Tafeln, einem Film, einer Hörstation und der Reproduktion eines historischen Fotoalbums - die Kulturlandschaft Palästina um 1900: das Land der Beduinen und Fellachen vor dem Ersten Weltkrieg. Die Sehnsucht nach dem Heiligen Land zog zwischen 1903 und 1914 jedes Jahr eine handverlesene Gruppe deutscher Theologen nach Jerusalem. Mit Pferd und Tropenhelm erkundeten sie unter Leitung des Orientologen Gustaf Dalman (1855-1941) die entlegensten Ecken von Palästina.

Was sie auf ihren Forschungsreisen entdeckten, findet sich heute im vorpommerschen Greifswald: vom Beduinengewand bis zur gepressten Wüstenblume. Und vor allem rund 20.000 Fotografien von Dalman und seinen Theologen. Dieses Material wurde im Jahr 2014 vom Greifswalder Gustaf-Dalman-Institut, kuratiert von dessen Kustodin Dr. Karin Berkemann, erstmals für eine bundesweite Wanderausstellung erschlossen. Unter dem Titel "Auf der Suche nach dem Heiligen Land" machten ausgewählte Fotografien lebendig, was die Stipendiaten auf ihren Reisen erforschten und erfuhren.

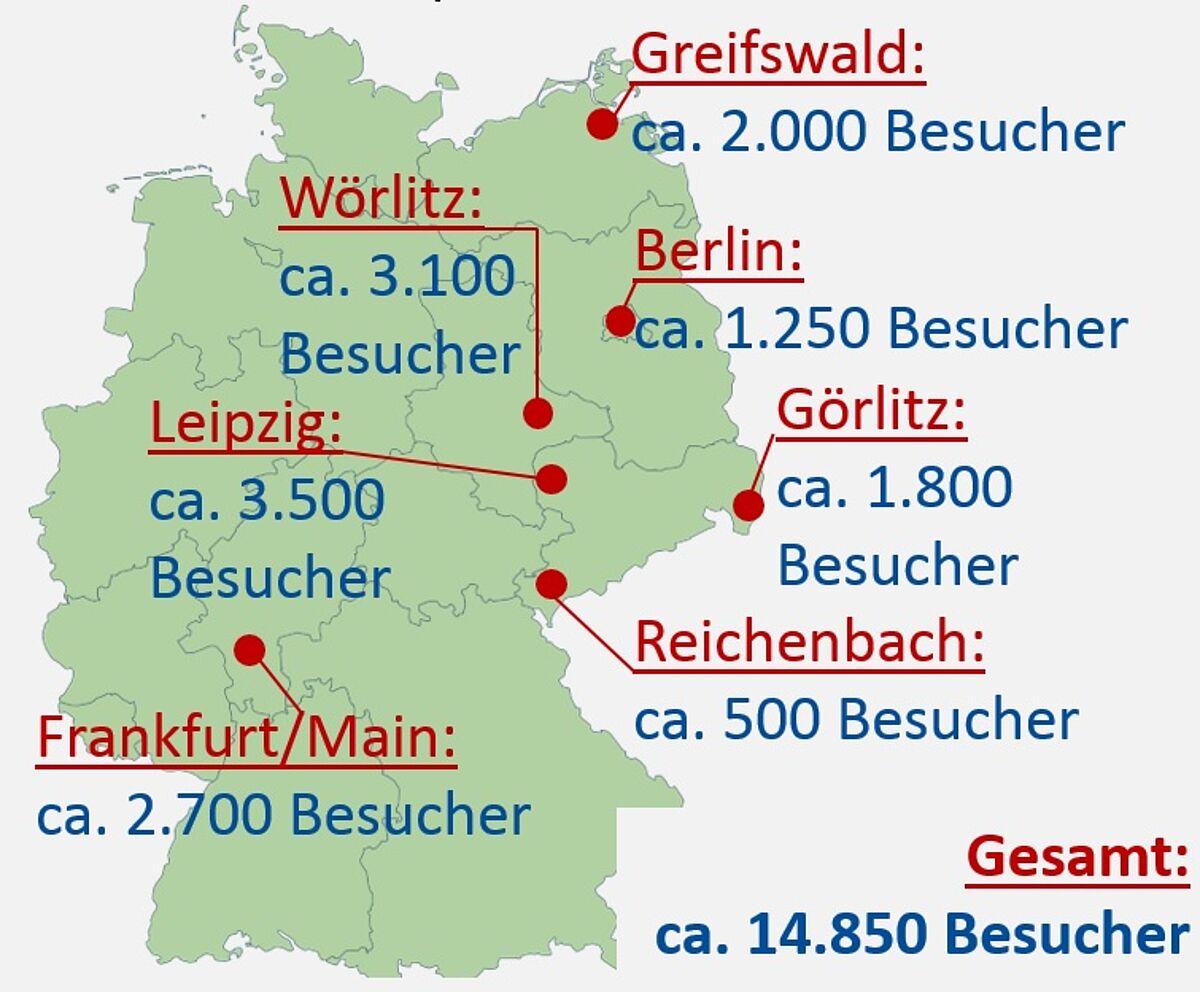

Die Wanderausstellung "Auf der Suche nach dem Heiligen Land" erreichte von Januar 2015 bis September 2016 an sieben Orten insgesamt rund 14.850 Besucher:

- 9. Januar bis 22. Februar 2015: Greifswald, Dom St. Nikolai; Gastgeber: Evangelische Kirchengemeinde Dom St. Nikolai Greifswald; Begleitveranstaltungen: Vernissage, Gastvorlesung, "Orientalische Nächte", Sonderführungen

- 20. April bis 21. Mai 2015: Berlin, Theologische Fakultät; Gastgeber: Berliner Institut für Kirche und Judentum, Begleitveranstaltung: themenbezogene Buchvorstellung

- 1. Juni bis 9. Juli 2015: Leipzig, Augusteum; Gastgeber: Institut für Alttestamentliche Wissenschaft, Begleitveranstaltung: Vernissage mit Festvortrag

- 6. September bis 18. Oktober 2015: Frankfurt am Main, Lutherkirche; Gastgeber: Evangelische Luthergemeinde Frankfurt am Main; Begleitveranstaltungen: Festgottesdienst mit Einführung in die Ausstellung, Fachvortrag

- 21. März bis 30. April 2016: Reichenbach im Vogtland, Rathaus; Gastgeber: Bildungs- und Begegnungszentrum für jüdisch-christliche Geschichte und Kultur Reichenbach; Begleitveranstaltung: Vernissage mit Fachvortrag

- 7. Mai bis 31. Juli 2016: Görlitz, Heiliges Grab; Gastgeber: Evangelische Kulturstiftung Görlitz; Begleitveranstaltung: Vernissage mit Sonderführung

- 13. August bis 11. September 2016: Dessau-Wörlitz, St. Petri; Gastgeber: Bibelturm; Begleitveranstaltungen: Gartenreichtag, Finissage mit Fachvortrag

Dateien zum Download

Mit freundlicher Unterstützung von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, von Biblische Reisen und vorn der Sparkasse Vorpommern.

Ausstellungsbeteiligung

Am 19. November 1921 füllte der Palästinakundler Gustaf Dalman (1855-1941) am Toten Meer eine Glasflasche mit Salzwasser. Datum und Ort vermerkte er auf dem Etikett der 16,5 cm hohen, braunen Apothekerflasche. Nun wird Dalmans Wasserflasche klimastabil verpackt. Denn vom 27. September 2019 bis zum 14. Juni 2020 wird sie zusammen mit zwei historischen Fotografien in der Ausstellung „Leben am Toten Meer“ im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz (smac) zu sehen sein. Von Juli bis Oktober 2020 werden die Exponate im LWL-Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn ausgestellt. Im Herbst 2020 kehren sie zurück nach Greifswald. Die Flasche und ihr Inhalt bezeugen Dalmans Ziel, in seiner Greifswalder Sammlung ein Gesamtbild der Kulturlandschaft Palästina zu dokumentieren, wie er es im frühen 20. Jahrhundert erlebt und erforscht hat. Auch ein kleines Stück vom Toten Meer brachte er nach Greifswald. „Dalmans Wasserflasche samt Inhalt ist nun fast 100 Jahre unversehrt im Original erhalten geblieben. Das ist in dieser Form – nach unserem Kenntnisstand – bundesweit einmalig,“ berichtet Dr. Karin Berkemann, Kustodin der Dalman-Sammlung in Greifswald. „Aus der Literatur wissen wir, dass damals häufiger Wasserproben im Toten Meer genommen wurden, doch diese wurden im Nachhinein meist naturwissenschaftlich auf ihre Zusammensetzung hin analysiert.“

Seine 16,5 cm hohe Wasserflasche verschloss Dalman mit einem Korken. Später wurde der Verschluss zum Schutz noch einmal mit einem kleinen Lappen umwickelt. Dennoch sind über die Jahre kleinere Mengen der Probe entwichen. Darauf weisen Aussalzungen am Flaschenkopf hin. Heute wird die Flasche am Gustaf-Dalman-Institut daher – auch dank der fachkundigen Beratung durch das smac und die Kustodie der Universität Greifswald – klimastabil unter einem Glassturz aufbewahrt. Auf der Reise nach Chemnitz und später nach Paderborn wird die Wasserflasche in einer eigens dafür hergestellten Klimabox transportiert. Die Leiterin der Restaurierungswerkstatt des Landesamtes für Archäologie Sachsen, Franziska Frenzel-Leitermann, verpackte das Exponat am 6. August 2019 fachgerecht, bevor sie damit nach Chemnitz fuhr. Mit auf die Reise gehen in digitaler Form zwei historische Fotografien aus der Sammlung des Gustaf-Dalman-Instituts.

Die Ausstellung wurde gezeigt im smac, Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz, und beim Landesverband Westfalen-Lippe/LWL-Museum in der Kaiserpfalz (Paderborn)